Das Stigma Sucht kann zu Diskriminierung führen. Als Eltern suchterkrankter Kinder müssen wir etwas dagegen unternehmen, denn Stereotype und falsche Annahmen bestimmen das Verhalten gegenüber den Erkrankten und uns Eltern.

Viele Krankheiten sind mit Vorurteilen behaftet. Wir Eltern kennen das aus leidvoller Erfahrung. Unseren süchtigen Kindern wird Hilfe verweigert, wenn sie beispielsweise nicht zusagen, dass sie aufhören zu konsumieren. Sie verlieren ihre Freunde, sie verlieren ihren Schul- oder Ausbildungsplatz. Als wäre die Suchterkrankung eine reine Willensentscheidung, eine Erkrankung, bei der es einem erst richtig schlecht gehen muss, ehe man wieder zur Besinnung kommt. Der Rat: „Schmeiß ihn doch einfach raus!“ spricht ebenfalls Bände – auch gegenüber uns Eltern!

Doppelte Stigmatisierung – auch die Angehörigen sind betroffen

Gallus Bischof ist Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut (VT) an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität zu Lübeck und war Projektleiter der vom Bundesministerium geförderten Studie „Belastungen und Perspektiven Angehöriger Suchtkranker: ein multi-modaler Ansatz (BEPAS)“. Über die Erkenntnisse aus seiner Forschung berichtet er, dass in der Beschreibung und Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen Angehörige über viele Jahrzehnte übersehen und zusätzlich stigmatisiert wurden. Ihnen werde unter anderem durch Konzepte wie der „Co-Abhängigkeit“ eine (Mit-)Schuld an Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung zugeschrieben. Es könne in diesem Zusammenhang von einer „doppelten Stigmatisierung“ gesprochen werden (Suchttherapie, 2017; 18, S. 171).

Ein Experte für Ursachen und Auswirkungen von Stigmatisierungen: Prof. Dr. Georg Schomerus

Aber was ist Stigma eigentlich, welche gesellschaftliche Funktion hat die Stigmatisierung, und wie wirkt sie sich auf uns und unsere Kinder aus? Hierzu forscht in Deutschland Professor Schomerus, Psychiater und Psychotherapeut. Er ist seit 2019 Professor an der Universität Leipzig und Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am dortigen Universitätsklinikum. Sein Forschungsschwerpunkt sind die Ursachen und Auswirkungen von Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten, insbesondere auch die Stigmatisierung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Im Folgenden stellen wir einige für uns aus Elternsicht wichtige Erkenntnisse seiner Forschung vor. Wer sich in die Thematik vertiefen möchte, dem ist dieser Link zu einem Video der Universität Leipzig zu empfehlen.

Wie Stigmatisierung den Umgang mit Suchtproblemen erschwert

Nach Studienlage liegen folgende Erkenntnisse über stigmatisierende Haltungen in der Bevölkerung vor (Carolin Kilian et al., Stigmatization of people with alcohol use disorders: An updated systematic review of polpulation studies, Alcohol Clin Exp Res, 2021 May; 45(5): 899 – 911):

- Menschen mit Suchtkrankheiten werden besonders stark abgelehnt.

- Das Stigma von Suchtkrankheiten zeichnet sich durch starke Schuldzuweisung aus.

- Suchtkrankheiten werden weniger als Krankheit und stärker als Fehlverhalten angesehen.

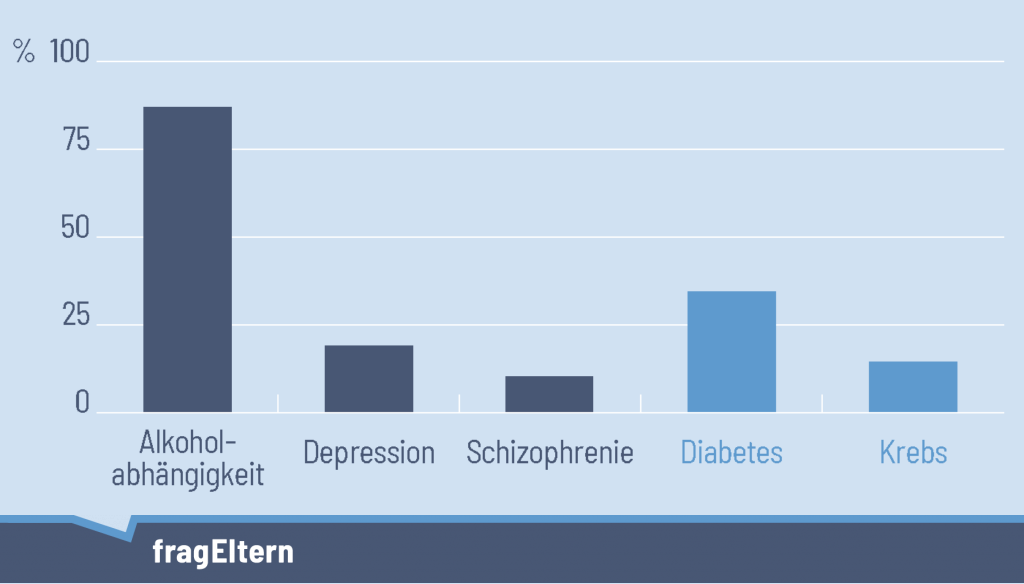

Die letzte Aussage wird durch zwei Erhebungen bestätigt, die im Ergebnis besagen, dass die deutsche Bevölkerung überwiegend der Meinung ist, Alkoholabhängigkeit hängt von einem selbst ab. Und nur die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass es sich bei Alkoholkrankheit um eine Krankheit im medizinischen Sinne handelt. Prof. Schomerus und seine Forschungsgruppe führten eine repräsentative Bevölkerungsbefragung durch.

Wie stark hängt es von einem selbst ab, ob man an dieser Krankheit erkrankt oder nicht?

Repräsentativerhebung in Deutschland (n = 1012)

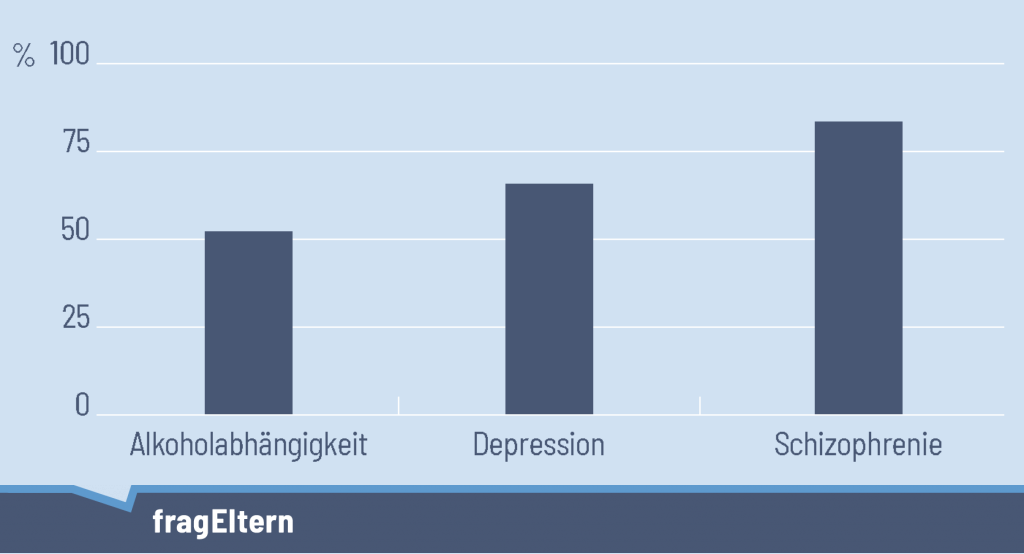

Eine weitere Befragung führte er zu folgender Frage einige Jahre später durch:

Würden Sie sagen, dieser Mensch leidet an einer psychischen Krankheit im medizinischen Sinne?

Repräsentative Bevölkerungsbefragung in Deutschland 2011, (n = 3642) / % der Antworten

Kann Stigma helfen, den Konsum zu reduzieren?

Hinter dem Stigma von Suchtkrankheiten steckt vermutlich die gesellschaftliche Idee, durch Ausgrenzung regelnd auf das Konsumverhalten einzuwirken. Die Ausgrenzung signalisiert, dass das Konsumverhalten nicht in Ordnung ist. Stigma kann als Appell verstanden werden, sein Verhalten zu ändern, um wieder dazugehören zu dürfen (Phelan JC, Link BG, Dovidio JF. Stigma and prejudice: one animal or two? Soc Sci Med. 2008; 67: 358 – 67). Könnte also das Stigma theoretisch Suchtprobleme lösen? Starke Ablehnung könnte dazu führen, dass die Betroffenen sich besinnen und aufhören zu konsumieren. Wer ausgeschlossen wird, spürt die Konsequenzen und wird dadurch motiviert, sein Verhalten zu ändern. Stigma wäre dann keine Behandlungsbarriere, sondern eine Motivationshilfe. Die logische Schlussfolgerung wäre: Suchtkranke sollten schlecht behandelt werden.

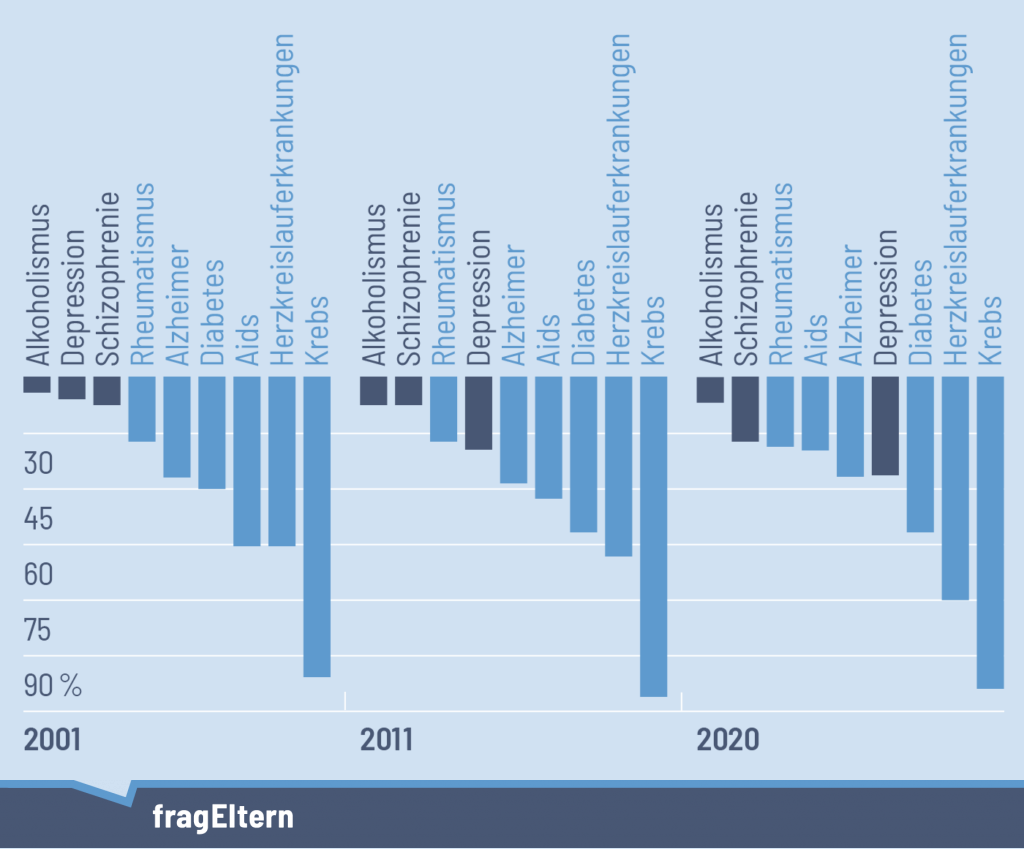

Die stigmatisierende Haltung in der deutschen Bevölkerung (Erhebungsergebnisse Schomerus G., Baumann E., Sander C., Speerforck S., Angermeyer M. C., Some good news for psychiatry – Public resource allocation preferences during the Covid-19 pandemic. World Psychiatry June 2021) erklärt auch die Einstellung der deutschen Bevölkerung darüber, für welche Krankheiten und ihre Behandlung Geld ausgegeben werden sollte. Seit 2001 wird immer mal wieder nach der Mittelverteilung im Gesundheitswesen in Deutschland gefragt.

Wo sollte auf keinen Fall gespart werden? „Nennen Sie bitte die drei Krankheiten, bei denen Ihrer Meinung nach die Mittel auf keinen Fall gekürzt werden sollten.“

Vergleich 2001, 2011 und 2020, % der Mittelverteilung

Die Suchterkrankung ist und bleibt auf dem letzten Platz als Krankheit, für die Geld ausgegeben werden sollte. Eine Unterfinanzierung der Prävention und Suchthilfe in Deutschland ist eine Folge der Stigmatisierung.

Stigma verbessert das Suchtproblem nicht

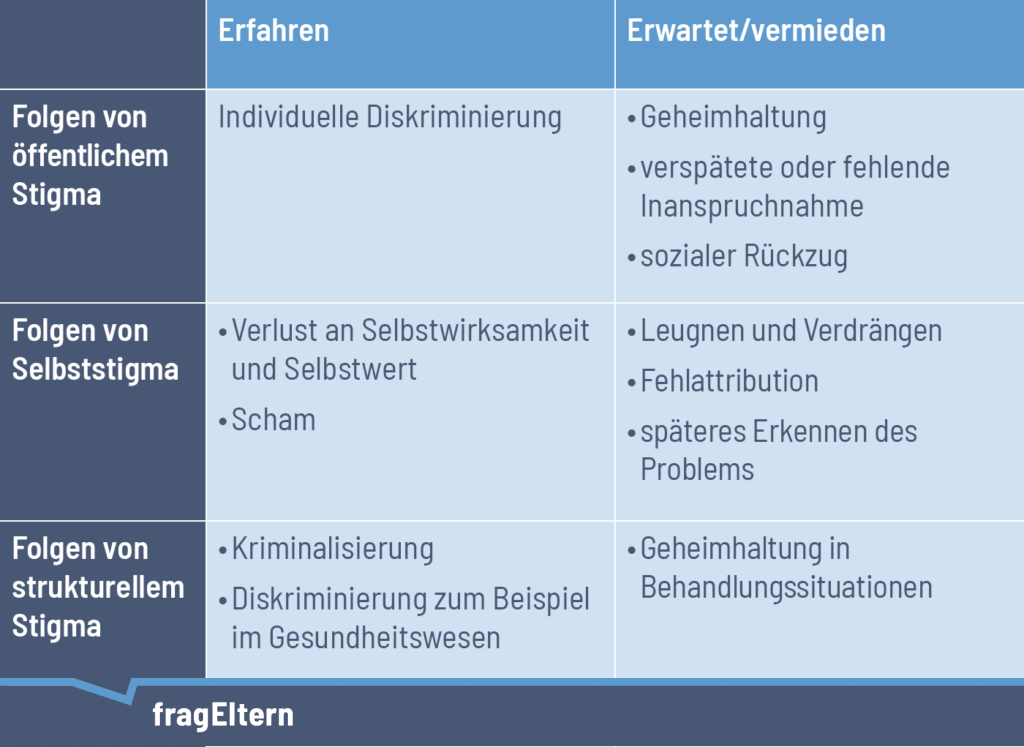

Durch Stigmatisierung die Sucht zu bekämpfen – laut den Forschungserkenntnissen Prof. Schomerus befindet sich Deutschland damit leider auf dem Holzweg. Er beschreibt beispielhaft die Stigmafolgen für die Suchtkranken wie abgebildet:

Im Ergebnis führt Stigmatisierung, so Prof. Schomerus, bei Suchtkrankheiten zur Verstärkung negativer Krankheitsfolgen, weniger Inanspruchnahme von Hilfe, schlechterer Behandlung und Behandlungshürden, Kriminalisierung und sozialer Exklusion.

Stigma verschlimmert das Leid

Das gilt auch für uns Angehörige, also Eltern und Familie. In der bereits oben genannten BEPAS-Studie war eines der Ergebnisse, dass für viele Angehörige Scham- und Schuldgefühle eine bedeutsame Belastung sind. Knapp zwei Drittel der an der Studie beteiligten Angehörigen berichteten von Scham und der Angst vor Stigmatisierung in Zusammenhang mit der Sucht.

Jedes der in der Tabelle aufgeführten Felder können wir Eltern aus unserem Erfahrungsschatz auch mit den Konsequenzen des Stigmas für uns und unsere Familien füllen. Jugendlichen wird – und das ist auch richtig so – keine Schuld gegeben, wenn sie eine Suchterkrankung entwickeln. Dafür bekommen wir Eltern diese Schuldrolle zugewiesen. Aber weder der eigene Wille des Süchtigen noch die gesellschaftlichen Regelungsversuche durch Ausgrenzung des Konsumenten sind hinreichende Bedingungen dafür, dass sich eine Sucht entwickelt oder eine Sucht überwunden werden kann. Das gilt auch für die Erziehung und unser Verhalten gegenüber unseren Kindern. Ein unterstützendes familiäres Umfeld ist wichtig für die gesunde Entwicklung unserer Kinder – aber es gibt keine „Wenn-dann-Logik“ in dem Sinne, dass sich bei einem stützenden Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Sucht beim Kind entwickelt, und umgekehrt, dass ohne stützendes Umfeld Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sucht entwickeln.

Warum muss überhaupt jemand schuld sein?

Professor Schomerus spricht in Zusammenhang mit der Suchterkrankung nicht von Schuld, sondern von Verantwortung. Er unterscheidet zwischen der individuellen Verantwortung eines jeden für seine Gesundheit und der kollektiven oder sozialen Verantwortung. Handlungen finden immer in einem sozialen Kontext statt, der die individuellen Handlungen begünstigt oder erschwert. Und damit ist nicht nur das unmittelbare Umfeld gemeint, sondern wir als Gesellschaft – wie gehen wir zum Beispiel mit Alkohol um? Bei Abhängigkeitserkrankungen ist das Verhältnis zwischen individueller und sozialer Verantwortung dynamisch. Je schwerer jemand erkrankt ist, je weniger Ressourcen er oder sie hat, um eine individuelle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, desto höher die Verantwortung des Umfelds für die Erkrankung (Verfügbarkeit von Suchtmittel, Konsumkultur, Kennzeichnung von Suchtmitteln, Hilfe und Therapie für die betroffenen und das mitbetroffene Familiensystem, Prävention/Frühintervention).

Wir machen da nicht mehr mit

Welche „regelnde“ gesellschaftliche Idee hinter diesem Stigma gegen uns Eltern steht, ist leider noch nicht erforscht. Unsere These: die Vermeidung von Verantwortungsübernahme der Gesellschaft für ihren Anteil. Die Verantwortung auf uns Eltern abzuschieben ist einfacher und bequemer. Und bisher haben wir Opfer des Stigmas auch immer brav mitgespielt. Mit dem Öffentlichmachen unserer Stigmatisierung und der Ablehnung der Schuldzuweisungen an uns Eltern leisten wir einen wichtigen Beitrag, die Stigmatisierung der Suchterkrankung insgesamt zu überwinden, indem wir die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen lenken. Ziel der Suchpolitik in Deutschland muss sein, die Wahrscheinlichkeit, an einer Sucht zu erkranken, zu verringern und dass Suchtgefährdete und an einer Sucht Erkrankte sowie deren Angehörige angemessene Unterstützung und Hilfe bekommen.